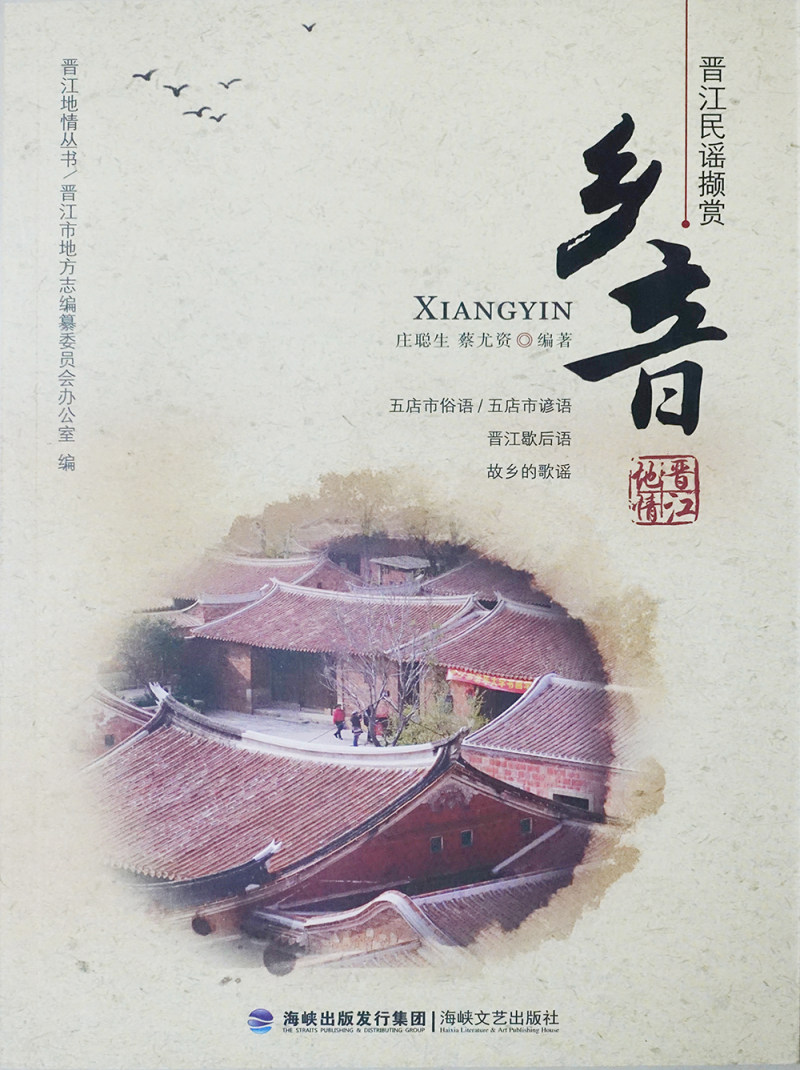

晋江民谣

人类非物质文化遗产代表作名录类别

级别

列入年份

项目类型

晋江民谣、童谣,是以闽南方言进行创作和传唱的汉族儿童歌谣,它流行于闽南、台湾和东南亚华侨华裔的居住地。闽南童谣是闽南歌谣的一个重要组成部分,是老百姓集体创作智慧的结晶。闽南童谣内容丰富多彩,充满童趣,又能在潜移默化中增长儿童的知识。

晋江民谣、童谣的起源、沿革虽然没有详细的文字记载,但从福建地方文学作品《闽都别记》中的一段描述可窥知一二:唐代福建观察使常衮入闽时,“闽人一字不识,难以开导,遂作俗谣《月光光》,以土音教之,歌既能唱,随写字教之识。”这首距今已有一千多年历史的童谣的内容为:“月光光,渡池塘。骑竹马,过洪塘。洪塘水深不得渡,小妹撑船来前路。问郎长,问郎短,问郎一去何时返。”这与闽南各地传唱的《月光光》相比,虽然文字有所改动,但主题和结构仍十分相似。可见,晋江民谣历史悠久。

以闽南方言进行创作和传唱的闽南民谣、童谣,不仅在内容上极具童真趣味,在韵语与平仄的节奏上充分体现了闽南语的精髓,而且许多童谣还融入了闽南方言词语、俗语、闽南地区历史等,简单有趣,朗朗上口。

经过闽南人民千年以来的创作与传承,闽南童谣成为了闽南地区儿童启蒙教育的重要素材。这些童谣种类繁多、内容丰富:既有《羊仔囝》、《白头鸶》这类动物歌,《蝶仔花》、《四季菜色谣》等植物歌,也有《甜馃过年》、《土地公》等表现闽南民俗的童谣;有《占椅仔》、《孝月娘,孝月姐》之类的游戏歌,还有产生于特殊历史时期的时政歌等,可以念中有唱,唱中有念。二者合二而一,相辅相成。用闽南语念唱童谣,可还原我们祖先们当时念唱的情景,其韵律和谐,平仄相合,声调优美,悦耳动听,有着浓浓的古早味。可以说每一首童谣都是晋江人民传统美德与优秀智慧的结晶。

晋江民谣指传唱念于晋江儿童之口的没有乐谱的歌谣,是为儿童作的短诗,强调格律和韵脚,通常以口头形式流传。许多童谣都是根据古代仪式中的惯用语逐渐加工流传而来,或是以较晚一些的历史事件为题材加工而成,是流传于民间的一种由特殊群体念唱、传播,具有特殊意义的民谣种类。

晋江民谣主要有书面、口头两种传承方式,其语言浅显易懂,内容朴实自然,是民间文学艺术的优秀代表。童谣中积淀了优秀的民族文化,蕴涵着丰富的教育内容,是人民群众代代传念的地方优秀文学。

| 项目编号 | I-75 |

| 级别 | 晋江市级 |

| 类别 | 民间文学 |

| 批次 | 2022年(第七批) |

| 级别 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |