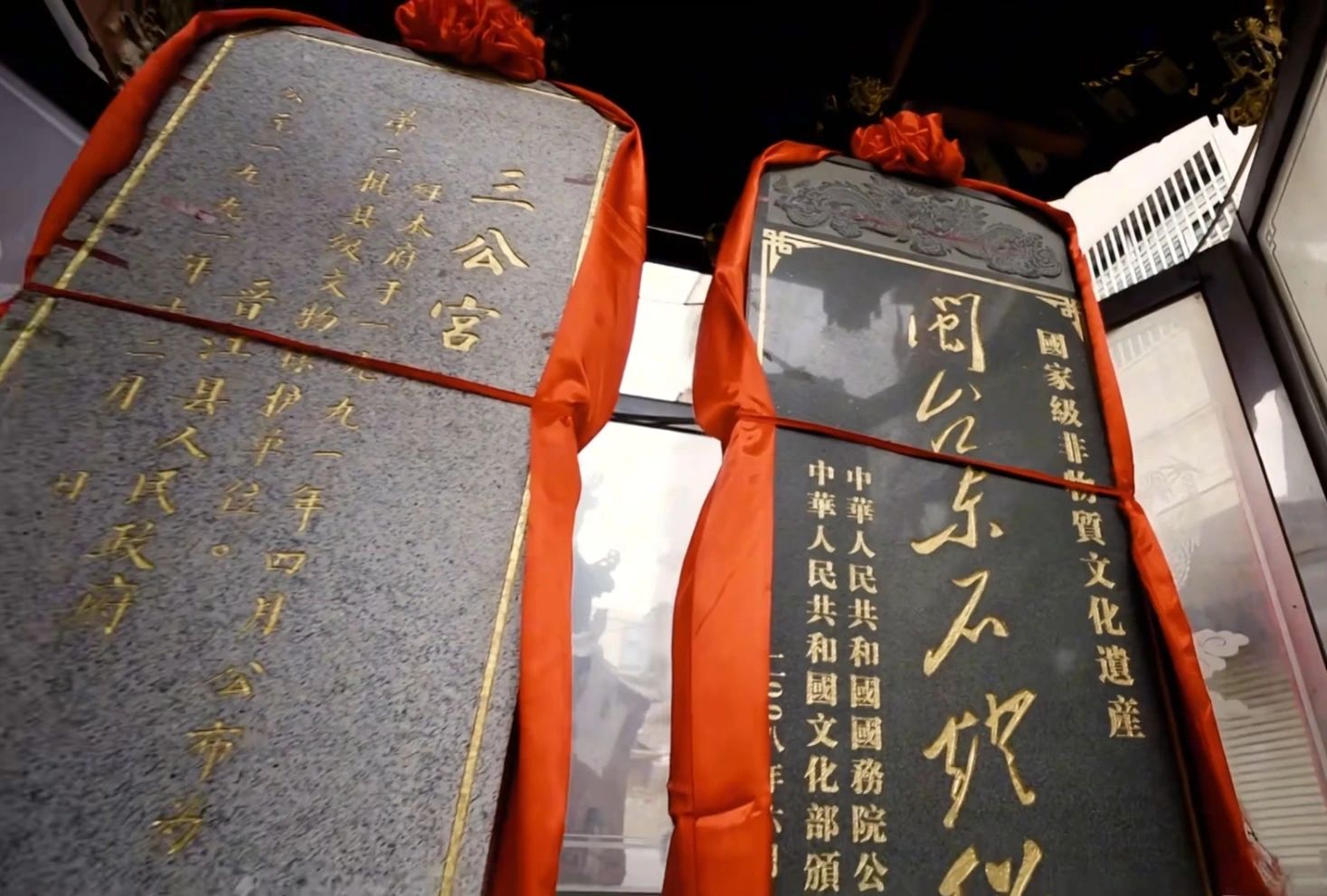

水密隔舱福船制造技艺是福建省晋江市、宁德市蕉城区地方传统手工技艺,2008年6月7日,经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

宋元时期,中国的远洋木帆船备受各国商人、使节的青睐,其重要原因就是中国帆船所具有的安全性。此种安全性来源于中国帆船中一种独特结构——水密隔舱——的采用。所谓水密隔舱,就是船舱中以横隔板分隔,彼此独立且不透水的一个个舱区。

古代泉州素以发达的造船业著称。清嘉庆年间蔡永蒹所撰《西山杂志·王尧造舟》载:“天宝中,王尧于勃泥运来木材为林銮造舟。舟之身长十八丈……银镶舱舷十五格,可贮货品三至四万担之多。”该史料记载了唐天宝年间泉州地区所造海船的情况,其中 “十五格”即为十五个隔舱。这是目前所见关于泉州地区海船中采用隔舱的最早记载。

晋江深沪镇,地处晋江市东南沿海突出部,三面临海,一面依山,海岸线长18公里,地理位置独特,素有“峙海金狮”之称。

古深沪,由于海上航业的繁荣,促进了古深沪造船业的发展。南宋时期,深沪造船业的工匠,便开始利用深沪港的东安澳和乌浔(今称科任村)澳的礁岩群,进行堵礁门截流,建造巨型海舶乌槽(清代称大北船),这种造船工艺一直只有在家族中传授。其中最典型的造船家族是璧山陈氏“爷头厅”十三世祖陈必顺,于清乾隆间创办了深沪“大北船”造船场,至今已传以注、是坦、为进、可灿、取钗、而坤、培锡(只录长房传人)等八代。清至民国时期其家族中从事造船业的人员均达30多人,因此便有“爷头厅”的祧号之称。陈培锡的伯长辈因多人从事此业,且工艺高超,名字便被人们冠以一个柴字。如柴河、柴着、柴坤、柴赤、柴同等。1958年深沪组织造船厂,以上师傅便开始在深沪和永宁等地造船厂传授工艺。如今还活跃在造船行业的佼佼者陈荣谅、陈芳财师傅便出自其门下。

目前,在晋江深沪,传统木帆船建造技术仍然得以存留,从船型设计、选料、建造工艺到外观涂装,甚至建造过程中的种种仪式都遵循传统。木帆船都有数道隔舱板,将船分为数个舱,隔舱板下方靠近龙骨处设有两个过水眼,每个隔舱板中板与板间的缝隙用桐油灰加麻绳艌密,以确保水密。水密隔舱的主要作用如下:首先,它提高了船舶航行的安全性;其次,它便利了货物的装载;再次,它增加了船体的强度与刚度;最后,作为船壳板弯曲的支撑点,满足了工艺上的要求。

水密隔舱技术早在13世纪末就由马可波罗介绍到西方, 500年后的1795年,英国海军总工程师塞缪尔·本瑟姆第一次采用中国人首创的水密隔舱技术建造新型军舰。自此以后,水密隔舱技术逐渐被世界各国的造船界所普遍采用,对人类航海史的发展产生了重要影响。